インターネットの裏側には、検索エンジンではたどり着けない「ダークウェブ」と呼ばれる領域が存在します。近年では、このダークウェブ上で個人情報や企業の機密データが不正に取引されるケースが増えており、企業にとって大きなリスクとなっています。

本記事では、ダークウェブの基本から危険とされている理由、企業が取るべき対策についてわかりやすく解説します。

ダークウェブとは

ダークウェブとは、GoogleやYahoo!など一般的な検索エンジンではアクセスできないインターネット上の領域のことです。もともとはアメリカ海軍が、安全に匿名で通信するために開発した技術が基になっています。「Tor(オニオンルーティング)」という仕組みによって、通信の内容やアクセス元の情報を隠しています。

本来、ダークウェブはプライバシーの保護や情報検閲を回避する目的で使用されることが多かったものの、現在ではその匿名性を悪用し、盗難された個人情報やマルウェア、違法薬物、武器などの不正な売買が横行する危険な市場としても知られています。そのため、ダークウェブへのアクセスには法的リスクや情報セキュリティ上の危険が伴うことを理解しておく必要があります。

ディープウェブとの違い

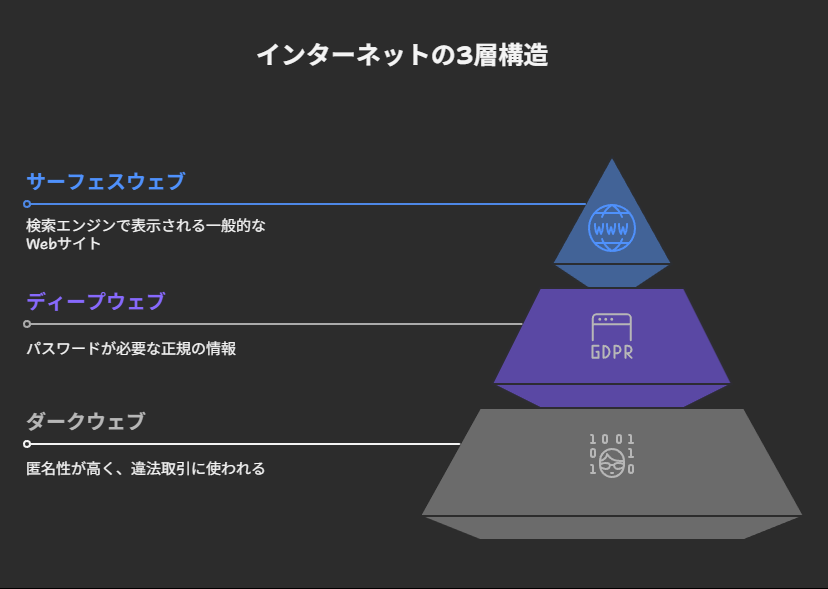

インターネットは、よく「氷山」に例えられます。私たちが日常的に利用しているインターネットは、海面から見えている氷山の一角のようなものです。この部分を「サーフェスウェブ」といい、検索エンジン(GoogleやYahoo!など)で表示されるWebサイト、SNS、ニュースサイト、オンラインショップなど、誰でも自由に閲覧できる情報が含まれます。

氷山の海面下には「ディープウェブ」という領域があります。これは検索エンジンに表示されないエリアで、例えばオンラインバンキングや医療記録、会社の内部ポータル、学術論文などが含まれます。これらはID・パスワード認証や有料購読が必要など、特定の人のみが閲覧できる仕組みになっており、一般には公開されません。

さらに深いところにあるのが「ダークウェブ」です。ここには専用ブラウザ(Torブラウザなど)を使わなければアクセスできません。本来は匿名性の高い安全な通信を目的として作られましたが、現在では匿名性を悪用した違法取引(個人情報、薬物、武器など)の場として問題になっています。

なお、「ディープウェブ」と「ダークウェブ」は混同されがちですが、ディープウェブは正規の目的で使われているものがほとんどであり、ダークウェブのような危険性はありません。この違いを理解しておくことが重要です。

ダークウェブには何がある?取引されているものとは

ダークウェブではどのようなものが取引されているのでしょうか。以下で代表的な3点を紹介します。

①ID・パスワードのリストや個人情報

ダークウェブでは、盗まれたID・パスワードのリストや、氏名、住所、電話番号、マイナンバーなどの個人情報が違法に売買されています。これらの情報を手に入れた第三者は、本人になりすまして業務システムやクラウドサービスにログインし、不正アクセスを行う可能性があります。

また、こうした情報は標的型攻撃(特定の企業や組織を狙ったサイバー攻撃)の準備段階でも利用されることがあります。不正アクセスをきっかけに、社内情報の窃取、システム改ざん、業務妨害などの被害が発生する恐れがあります。

さらに、ダークウェブに出回る情報の多くは、フィッシング詐欺やマルウェア感染、過去の情報漏えい事件などで流出したデータです。一度流出した情報は、ダークウェブ上で完全に削除することがほぼ不可能で、長期間にわたって不正利用され続ける危険があります。

このため、企業や個人は、アカウント情報の使い回しを避ける、二要素認証を導入するなどの基本対策に加えて、流出情報がダークウェブ上で取引されていないかを確認できる「ダークウェブ監視サービス」を活用し、早期に対処できる体制を整えることが重要です。

②クレジットカード情報

ダークウェブでは、スキミング(カード情報を不正に読み取る行為)やハッキングによって盗まれたクレジットカード情報が違法に取引されています。これらの情報が第三者に渡ると、本人になりすまして高額な買い物をされたり、不正送金が行われたりするなど、深刻な金銭被害につながる恐れがあります。

さらに、盗まれた情報が偽造カードの作成に利用されることもあり、本人が気づかないうちに被害が拡大するケースもあります。こうした不正利用は海外のオンラインショップや暗号資産取引などにも悪用され、複数の国やサービスにまたがって被害が発生する場合もあります。

加えて、クレジットカード情報はダークウェブ上で1件あたり数ドルから数十ドル程度で売買されることが多く、複数の被害者情報がまとめて取引されるケースもあります。一度流出した情報は完全に削除されることが難しく、長期間にわたって不正利用が続く可能性があります。

こうした被害を防ぐには、カード利用明細を定期的に確認し、不審な取引を早期に発見できるよう利用通知メールを設定することが有効です。万が一、不正利用の疑いがあれば、速やかにカード会社へ連絡し、利用停止や再発行の手続きを行うことが重要です。

③ランサムウェアなどの不正ソフト

ダークウェブでは、ランサムウェアと呼ばれる身代金要求型ウイルスが活発に取引されています。ランサムウェアは、感染した端末やサーバーのデータを暗号化し、元に戻すことと引き換えに金銭(身代金)を要求する悪質なマルウェアです。

近年は「RaaS(Ransomware as a Service)」と呼ばれるサービス型の仕組みが普及しており、攻撃ツールやマニュアルがパッケージ化され、専門的な技術がない人物でも購入すれば容易に攻撃を実行できるようになっています。その結果、サイバー攻撃の敷居が大幅に下がり、企業や団体、さらには個人にまで被害が拡大しています。

特に近年は、データを暗号化するだけでなく、盗み出した情報を公開すると脅迫する「二重恐喝型攻撃」も増加しており、被害の深刻度が高まっています。ランサムウェアによる被害は、業務停止やデータ喪失、金銭的損失だけでなく、企業の信用失墜や法的責任の追及にもつながる可能性があります。

こうしたリスクに備えるには、OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つこと、重要データのバックアップを定期的に取得すること、不審なメールの添付ファイルやリンクを開かないことが基本対策となります。さらに、侵入を早期に検知し、攻撃を未然に防ぐためのセキュリティ対策ツールやSOC(セキュリティオペレーションセンター)などの導入が有効です。

ダークウェブが危険である理由

ダークウェブへのアクセスは、危険性が高いことから避けるべきと言われています。なぜダークウェブは危険とされているのでしょうか?ここでは、主な3つの理由を紹介します。

理由①犯罪に巻き込まれる可能性がある

ダークウェブは匿名性が非常に高く、通常のインターネットとは異なり安全性が保証されていません。そのため、利用者が意図せず違法なWebサイトやサービスにアクセスしてしまい、結果として犯罪に関与したと見なされる危険があります。ダークウェブ上には、違法薬物や武器、児童ポルノ、ハッキングツールなど、法律で禁止されているコンテンツが多く存在しており、たとえ意図がなかった場合でも、違法情報を閲覧したり取引したりすれば法的責任を問われる可能性があります。

さらに、ダークウェブ利用中には個人情報が盗まれるリスクもあります。アクセスしたサイトやダウンロードしたファイルを経由して、氏名や住所、ログイン情報、クレジットカード情報などが流出すると、第三者による不正利用やなりすまし被害が発生する恐れがあります。その被害は本人だけにとどまらず、家族や知人が詐欺や迷惑行為の標的になるなど、周囲にまで影響が及ぶケースもあります。

加えて、ダークウェブにはウイルスやスパイウェアが仕込まれたページも多く、アクセスしただけで端末が感染することもあります。多くの国では、違法サイトへのアクセスや違法取引を行った場合、故意でなくても捜査対象となる可能性があります。

こうした危険性の高さから、ダークウェブを一般利用者が安全に使うのは非常に難しく、利用は強く注意が必要です。セキュリティやプライバシー保護を目的とする正当な利用方法も存在しますが、専門知識やセキュリティ対策が不十分なままアクセスすると、大きなリスクを負う可能性があります。

理由②マルウェアに感染するリスクがある

ダークウェブにアクセスすると、マルウェアやウイルスに感染するリスクが高まります。悪意のあるサイトやファイルを開いてしまうと、デバイスが不正プログラムに侵入され、個人情報が盗まれたり、保存しているデータが破損・削除されたりする恐れがあります。

特にランサムウェアに感染した場合、端末内のファイルが暗号化され、元に戻す条件として金銭を要求される「身代金要求型被害」に発展することがあります。これにより、個人や企業の重要データが使えなくなり、業務停止や大きな金銭的損失、さらには情報漏えいによる法的トラブルにつながる可能性もあります。

さらに、ダークウェブ上には、サイトを閲覧しただけで自動的にマルウェアを仕込む「ドライブバイダウンロード攻撃」を行うページも存在します。感染した端末は、パスワードや金融情報を盗む「スパイウェア」や、外部から遠隔操作される「バックドア型マルウェア」の被害を受けることもあります。

一度感染すると、データの完全復旧が難しかったり、被害調査や復旧作業に多大な時間と費用がかかったりするケースが多く見られます。そのため、セキュリティ対策や専門知識が不十分な状態でダークウェブにアクセスすることは、非常に大きなリスクを伴います。

マルウェアのひとつ、トロイの木馬については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてお読みください。

「トロイの木馬ウイルスとは?特徴・症状・感染時の対処法をわかりやすく解説」

理由③詐欺被害に遭うリスクがある

ダークウェブでは、偽のサービスや商品の取引が数多く行われており、利用者が詐欺被害に巻き込まれるリスクが非常に高い環境です。たとえば、存在しない商品を販売すると偽って代金だけを騙し取られる、粗悪な偽造品を送りつけられる、入力した個人情報やクレジットカード情報が不正利用されるといった被害が多発しています。

ダークウェブは匿名性が極めて高く、取引相手の身元や信頼性を確認する手段がほとんどないため、詐欺や情報漏えいが起きやすく、トラブルが深刻化しやすいのが特徴です。また、詐欺被害が発生しても、取引の追跡や犯人の特定が困難で、返金が期待できないケースがほとんどです。

さらに、詐欺サイトにはマルウェアが仕込まれていることも多く、金銭被害に加えて端末がウイルス感染し、個人情報が抜き取られる二次被害が発生するリスクもあります。ダークウェブは違法取引の温床となっているため、利用そのものが法的リスクを伴うこともあり、安易なアクセスは非常に危険です。

ダークウェブの被害事例

ダークウェブでは、流出した個人情報が匿名で取引され、被害の拡大を招くケースが多数報告されています。以下に、注目すべき実例を2つ紹介します。

事例①AT&Tにおける個人情報の漏えいと暗号ウェブでの販売

2024年3月、米国の通信大手AT&Tでは、約7,000万人の顧客を対象とした個人情報が漏えいし、ダークウェブ上で販売されました。流出内容には氏名、メールアドレス、住所、社会保障番号(SSN)などが含まれていたとされ、巨大被害として注目を集めました。シニア・グループ「ShinyHunters」が関与していたとされ、法的訴訟やクレジットモニタリングの提供などの対応が進められています。

事例②フィンランドの心理クリニック「Vastaamo」での公開脅迫

フィンランドの心理療法クリニック Vastaamo(ヴァスタアモ)では、クライアントの診療記録がハッキングにより流出し、治療内容や個人特定情報がTor上の掲示板に掲載されました。不払いや支払い拒否の場合には患者に直接脅迫メールが送りつけられ、多くの被害者に精神的被害が及びました。この事件は「ダブルエクストーション(二重脅迫)」攻撃の典型として、国際的にも大きな衝撃を与えました。

ダークウェブでの情報掲載を防ぐ方法

企業の情報がダークウェブに掲載されないようにするには、どのような対策を講じたらよいのでしょうか。以下の3つの方法を推奨します。

方法①セキュリティパッチの適用

ネットワーク機器やソフトウェアには、設計上の不備や設定ミスなどに起因する「脆弱性」と呼ばれるウィークポイントのような部分が必ず存在します。

脆弱性を修正せずに放置し続けると、悪意のある攻撃者にとって侵入口となり、ゼロデイ攻撃やランサムウェアなどのサイバー攻撃に悪用される可能性が高まります。これらの攻撃は、機密情報の漏えいや業務の停止といった深刻な被害をもたらす可能性があるため、メーカーから脆弱性を修正するために定期的に提供される「セキュリティパッチ(修正プログラム)」を、公開され次第速やかに適用することが重要です。

管理対象の機器やソフトウェアが多い企業では、パッチ適用管理ツールの活用により、適用状況の可視化や一元管理が可能になります。これにより、対応漏れを防ぎながら効率的な運用が実現できます。

方法②社員教育の実施

ダークウェブへの情報流出を防ぐには、技術的なセキュリティ対策だけでなく、情報を扱う従業員一人ひとりの意識向上が不可欠です。知識や警戒心が不足していると、不審なメールの添付ファイルや危険なリンクを誤って開き、マルウェア感染やアカウント情報の窃取、結果としてダークウェブ上での情報売買につながる重大な被害が発生する恐れがあります。

このリスクを減らすには、定期的な社内研修やeラーニングを通じて、最新のサイバー攻撃手口や安全なデータの取り扱い方法を学び、情報セキュリティリテラシーを高めることが重要です。標的型攻撃メールを想定した模擬訓練などを行えば、従業員が実際の攻撃に素早く気づき、被害拡大を防ぐ対応力を身につけられます。

また、セキュリティポリシーやデータ管理ルールを明確に定め、全従業員に徹底周知することも有効です。これらの教育・訓練を一度きりではなく継続的に行うことで、組織全体の防御力を強化し、ダークウェブに自社の情報が流出するリスクを大幅に低減できます。

方法③マネージドサービスの活用

情報セキュリティを担う専門人材の確保が難しい企業にとって、「マネージドサービス」を活用することは有効な対策のひとつです。マネージドサービスとは、セキュリティ監視や脆弱性管理、ソフトウェアのパッチ適用、ログ分析などのITセキュリティ業務を、外部の専門業者に委託できるサービスを指します。

このサービスを利用することで、最新の攻撃手口や脅威動向に精通したセキュリティ専門家が、24時間365日体制でシステムを監視し、インシデント発生時には迅速な対応を行います。これにより、自社で人材や設備を整えるよりも低コストで、高度なセキュリティ対策を実現でき、社内担当者の負担を大幅に軽減できます。

さらに、マネージドサービスにはファイアウォールやEDR(Endpoint Detection and Response)の運用、脅威インテリジェンスの提供、セキュリティポリシー策定の支援など、幅広いサービスが含まれる場合があります。特に専門部署を持たない中小企業にとっては、こうした外部リソースの活用が、サイバー攻撃の高度化に対応するための重要な手段となります。

ただし、導入にあたっては、委託先の信頼性やサポート体制、対応範囲、インシデント発生時の責任分担などを事前に明確にしておくことが重要です。これにより、外部委託のメリットを最大限に活かしつつ、安全で効率的な情報セキュリティ体制を構築できます。

まとめ

本記事では、ダークェブの基本から危険とされている理由、企業が取るべき対策についてわかりやすく解説しました。

ダークウェブは匿名性が高く、違法な取引やサイバー攻撃の温床にもなり得る危険な領域です。企業としては、情報漏えいやシステム侵害といった被害を未然に防ぐためにも、日頃から情報セキュリティ対策を強化しておくことが重要です。

特に、不正アクセスやDDoS攻撃の対策には、WAFなどの導入がおすすめです。中でも「Cloudbric WAF+」は、専門知識がなくても導入しやすく、日々進化する攻撃にも対応可能なクラウド型セキュリティサービスです。24時間365日いつでも電話やメールでサポートできるため、セキュリティに特化した人材がいなくても安心して運用することができます。

「Cloudbric WAF+」については以下のWebサイトで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

WAFについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。

「セキュリティ対策に有効なWAFとは?仕組みや種類、おすすめ製品を紹介」