近年、Webサイトを狙った攻撃が急増しており、SQLインジェクションや不正ログインによる情報漏えいが多発しています。こうした脅威からWebアプリケーションを守る仕組みとして注目されているのが「WAF(Web Application Firewall)」です。

本記事では、WAFの仕組みや必要性を解説し、主要サービスを比較して、自社に最適なWAF選定のポイントを紹介します。

WAFの機能

WAFという言葉を耳にしても、「ファイアウォールと何が違うのか?」と疑問に感じる方がいるかもしれません。ここでは、WAFの基本的な仕組みやファイアウォール・IPSとの違い、さらに防御できる主な攻撃手法について解説します。

WAFとは

WAF(Web Application Firewall)とは、Webサーバーの前段に配置され、Webアプリケーションを保護するための防御システムです。

ブラウザから送信されるHTTP・HTTPS通信をリアルタイムで解析・検査し、通信内容に攻撃パターン(シグネチャー)や不審な挙動が含まれている場合は、そのリクエストを遮断します。これにより、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなど、Webアプリケーションの脆弱性を悪用するサイバー攻撃を未然に防ぐことが可能です。

さらに、アプリケーション自体を改修することなく防御力を高められる点も大きな特長であり、運用コストを抑えつつセキュリティを強化できます。

WAFについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。

セキュリティ対策に有効なWAFとは?仕組みや種類、おすすめ製品を紹介

ファイアウォールやIPSとの違い

WAFは、ファイアウォール(FW)や不正侵入防御システム(IPS)とは守る対象と防御レイヤーが異なります。ファイアウォールはネットワーク層で通信の出入りを制御し、IPSは不正アクセスを検知・遮断することでOSやネットワーク全体を保護します。

一方でWAFは、Webアプリケーション層に特化し、HTTPリクエストの内容を精査してSQLインジェクションなどの攻撃を防御します。以下の表は、それぞれの防御範囲と役割の違いを整理したものです。

| システム | WAF | ファイアウォール(FW) | 不正侵入防御システム(IPS) |

| 防御の対象とレイヤー | アプリケーション層(Webアプリケーション) | ネットワーク層(ネットワーク全体) | ネットワーク層からOS層まで(ネットワーク全体、OSなど) |

| 主な機能 | Webアプリケーションの通信内容(HTTPリクエストなど)を細かく検査し、SQLインジェクションなどの脆弱性を狙った攻撃を防御する。 | IPアドレスやポート番号といった通信の基本情報に基づき、通信を通過または遮断する。 | ネットワークやOSへの不正アクセスを監視し、シグネチャーに基づいて不正な通信を検知・ブロックする。 |

このように、FW・IPS・WAFはそれぞれ異なる層をカバーしており、どれかひとつだけでは防御が不十分な場合があります。各システムの役割を理解し、これらを組み合わせた多層防御を構築することで、より強固で実践的なセキュリティ対策を実現できます。

WAFが防御できる主な攻撃手法

Webアプリケーションはユーザー入力を処理する仕組みを持つため、攻撃者にとって格好の標的となります。特にログインページや検索フォームなどは不正アクセスの入口となりやすく、情報漏えいや改ざん被害につながることがあります。代表的な手法は、以下のとおりです。

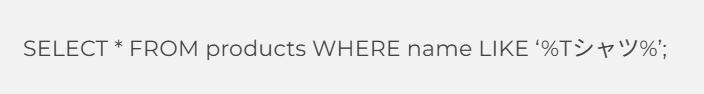

- SQLインジェクション

入力欄にSQL文を混入させ、データベースから機密情報を不正取得する攻撃。 - XSS(クロスサイトスクリプティング)

不正スクリプトを埋め込み、ユーザーを悪意あるサイトに誘導する攻撃。 - パスワードリスト攻撃

流出したID・パスワードを使って、他サイトへの不正ログインを試みる攻撃。 - ディレクトリトラバーサル

禁止領域のフォルダへアクセスし、サーバー内部の情報を取得する攻撃。

WAFはこれらの攻撃パターンをリアルタイムに検知・遮断し、Webアプリケーション層への侵入を防ぎます。不正アクセスによる被害やサービス停止を防止し、企業の信頼維持にも大きく寄与することにつなげられます。

SQLインジェクションについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。

SQLインジェクションとは? 攻撃の仕組みや被害例、対策方法を解説

WAFを導入すべき理由

現在、多くのセキュリティソフトやツールの導入が進む中で、WAFが注目されています。ここでは、その理由や背景を紹介していきます。

理由①Webアプリケーションを狙う攻撃への対応

Webアプリケーションを狙う攻撃は、近年ますます巧妙化しており、単なる脆弱性の悪用にとどまらず、ユーザーや管理者の行動を巧みに誘導する手口も増加しています。こうした脅威に対し、WAFは通信内容を解析し、不正なリクエストをリアルタイムで遮断することで、防御の最前線を担います。

たとえば、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなど、アプリケーション層で発生する攻撃を検知し、被害を未然に防ぐことが可能です。また、WAFは新たな攻撃パターンに対応するため、ルールやシグネチャーを継続的に更新し、変化する脅威にも迅速に適応します。

その結果、企業はWebサイトの安全性を維持しながら、利用者に安心してサービスを提供し続けることができます。

理由②DDoS攻撃への対応

DDoS(分散型サービス拒否)攻撃とは、膨大なリクエストを一斉に送りつけることでサーバーの処理能力を圧迫し、Webサイトを停止に追い込む手法です。WAFは、OSI参照モデルの第7層(アプリケーション層)で動作し、HTTPリクエストの内容や頻度をリアルタイムに分析します。これにより、通常のユーザー行動とは異なる不審なトラフィックを自動的に検知・遮断することができます。

さらに、レート制限(一定時間内のアクセス数の上限設定)やシグネチャールールを活用して特定機能への過剰アクセスを防止し、機械学習やボット検知技術によって悪性ボットによる大量アクセスも高精度に排除します。結果として、WAFはアプリケーション層におけるDDoS攻撃の影響を大幅に軽減し、正規ユーザーのアクセスを維持しながら、Webサイトの可用性と信頼性を確保します。

理由③セキュリティコストと運用の最適化

Webサイトのセキュリティ対策を検討する際は、コスト効率や運用負担の最適化も重要な要素です。

そこで注目されているのが、クラウド上で提供されるクラウド型WAFです。従来の機器設置型と異なり、ハードウェアの購入や設置作業が不要なため、初期投資を大幅に抑えることができます。

多くのサービスでは月額制や従量課金制を採用しており、運用費(OPEX)として柔軟なコスト管理が可能です。また、トラフィック量の増減に応じて自動的にスケールする仕組みを備えており、リソースを効率的に活用できます。

さらに、ベンダー側でシグネチャー更新や脆弱性パッチを自動的に適用するため、運用負担を軽減しつつ常に最新の防御状態を維持できます。

WAFのおすすめ4製品を紹介!

ここまでWAFについて解説してきましたが、実際にはどのような製品があるのでしょうか。ここでは、おすすめのWAF製品を4つ厳選し、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。

①攻撃遮断くん

攻撃遮断くんは、株式会社サイバーセキュリティクラウドが提供するクラウド型WAFサービスです。AIと機械学習を活用した攻撃検知エンジン「Cyneural」を搭載し、既知・未知の脅威を高精度に防御可能です。

24時間365日の日本語サポートを提供しており、専門知識がなくても安心して運用できます。月額1万円から利用でき、最短1日で導入可能というスピード感も魅力です。

②BLUE Sphere

BLUE Sphereは、株式会社アイロバが提供するクラウド型のWAFサービスです。WAF機能に加えて、DDoS防御・Web改ざん検知・サイバー保険付帯などをワンパッケージで提供しています。

また、1契約で複数ドメインを無制限に保護できる点が大きな特長で、料金は最大通信量ではなく「過去3カ月のデータ転送量合計(アウトバウンドのみ)」に基づく課金方式を採用しています。そのため、コストを抑えながら安定した運用が可能となっています。

③SiteGuard

SiteGuardは、EGセキュアソリューションズ株式会社が提供する国産WAFです。クラウド型・ホスト型・ゲートウェイ型の3種類から選べ、システム構成に合わせて柔軟に導入できます。

SQLインジェクションやXSSなどの代表的な攻撃をはじめ、OSコマンドインジェクションなど高度な脅威にも対応可能となっており、あわせてパラメータ検査や国別フィルタなど多彩な機能を搭載しています。迅速なサポート体制もあり、初心者でも扱いやすい点が魅力です。

④Cloudbric WAF+

Cloudbric WAF+は、ペンタセキュリティ株式会社が提供するクラウド型のWAF/WAAPソリューションです。WAF機能に加えて、DDoS対策・API保護・ボット対策・不正IP遮断などを統合的に備え、Webアプリケーションを多角的に防御します。

さらに、24時間365日の監視体制と専門家によるマネージド運用が標準で提供されており、セキュリティ人材や技術リソースが不足している企業でも安心して利用できます。月額28,000円から導入可能で、DNS設定の変更のみで短期間で導入を完了できます。

まとめ

本記事では、WAFの仕組みや必要性を解説し、主要サービスを比較して、自社に最適なWAF選定のポイントを紹介しました。

Webアプリケーションを取り巻く脅威は年々複雑化しており、もはや「対策をしない」という選択肢はありません。WAFは、SQLインジェクションや不正ログイン、DDoS攻撃など多様な攻撃からWebサイトを守る強力な防御手段です。

特にクラウド型サービスの普及により、専門知識がなくても短期間で導入できる環境が整っています。自社の規模やサイト構成に合ったWAFを選定することで、コストを抑えながらも高いセキュリティを実現できます。Webサイトを安全に運用し、信頼されるオンライン環境を維持するためにも、早期のWAF導入を検討することが重要です。