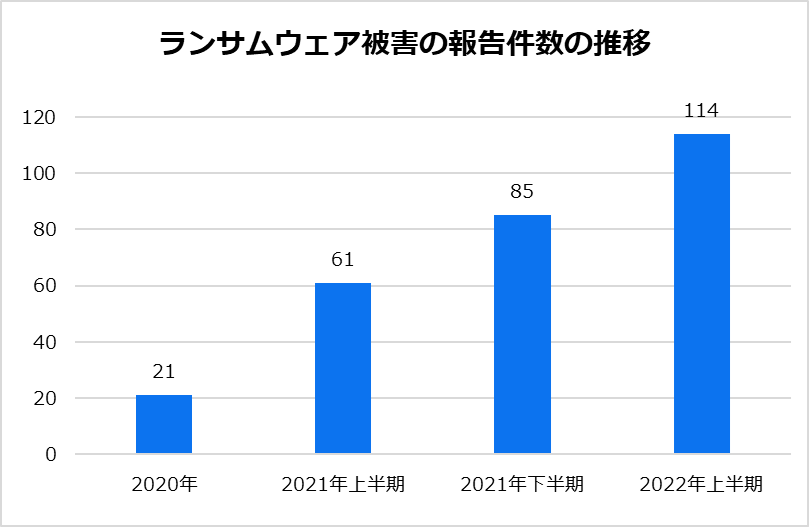

日本国内では連日サイバー攻撃による被害が報告されていますが、その中でも特にランサムウェアによる被害が急増しています。警視庁「令和4年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、ランサムウェアの被害は21年上半期が61件だったのに対し、22年上半期は114件と倍近く報告されています。そこで今回はランサムウェアの被害の実態とその被害から学び取れるセキュリティ対策について解説します。

ランサムウェアとは

昨今、日本国内で多くの企業に被害を及ぼしているランサムウェアとはそもそも何でしょうか。

ランサムウェアとは、企業のシステムなどへ不正に侵入し、重要なデータやファイルを暗号化し、暗号解除のためのパスワードを知りたければ身代金の支払いを要求するサイバー攻撃の一種で、日本語では身代金要求型ウイルスとも言います。ランサムウェアに感染してしまうと、会社システムに多大な影響を及ぼし、業務全体がストップしてしまう可能性もあります。また身代金を支払ったとしてもパスワードを教えてくれる確証はないため、感染後の対応が非常に困難なサイバー攻撃の1つです。最近ではDDoS攻撃の脅威を追加した「三重脅迫型」攻撃も増加しており、企業としても避けたいサイバー攻撃と言えます。

日本国内でのランサムウェアの被害状況

前述のとおり、日本国内ではランサムウェアによる被害報告が前年度と比べ、倍近く報告されています。また全世界に目を向けてみると全サイバー攻撃中、ランサムウェア攻撃が占める割合が20%と高い比率をしめており、その被害総額も200億ドルと甚大な被害を及ぼしています。ランサムウェアに感染してしまうと、業務にも多大な影響を及ぼしかねず、最近ですと、日本国内でも複数の医療機関がランサムウェアのターゲットとなり、甚大な被害を被っています。次の内容で実例を紹介しながら、どのような被害があったのか見てみましょう。

大阪急性期・総合医療センター

大阪急性期・総合医療センターとは、大阪市住吉区にある地方独立行政法人の医療機関です。病床数は865床と多く、急性期医療から高度な専門医療に対応しています。この施設は大規模で幅広い医療に対応していて、かつ大阪府内に3ヶ所しかない高度救命救急センターであり重要な施設になります。

サイバー攻撃の内容

この施設は、2022年10月31日に、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けました。

当時、サーバ上の画面に英文脅迫メッセージが確認されており、脅迫文には暗号化したファイルを復号したければビットコインでの支払いを要求する旨が記載されていたとのことです。同センターは要求には応じず、今後の対応については厚生労働省などと協議するとし、また政府からもソフトウェア協会の専門家3名を現場に派遣し、調査を実施しています。この攻撃の影響で 1週間経過しても、電子カルテシステムが復旧できず、緊急以外の手術や外来診療は一時停止する事態となりました。完全復旧のめどとしては2023年1月を予定しているとのことです。

なぜランサムウェア攻撃を仕掛けられたのか?

ランサムウェア攻撃の被害調査にあたり、同センターが委託していた給食提供サービス「ベルキッチン」の事業者であるデータセンター内サーバーを通じ、侵入された可能性があることが判明しました。同センターの電子カルテのオーダリングシステムで食事内容等の食事情報に関係する発注が行われ、院内の給食関係システムに情報集約後、ベルキッチン宛てに送信される構造でした。サーバ間はベルキッチン側の仕様で、攻撃自体はVPN機器に対して行われており、ソフトウェアの更新も行われていない脆弱な状態が悪用された可能性が指摘されています。同センターは徳島県つるぎ町立半田病院と同一機器を使用しており、半田病院もランサムウェア攻撃の被害を受けるに至りました。

徳島県つるぎ町立半田病院も標的に

前述のとおり大阪急性期・総合医療センターでの事件に付随して、2021年10月に徳島県のつるぎ町立半田病院 でもランサムウェアによる被害が報告されています。同じく電子カルテシステムで患者情報を確認出来なくなり、診療報酬の請求も止まりました。大阪市の病院と同様に、新規患者受け入れ停止など業務の大幅な制限を余儀なくされ、対策を比較検討した結果、新規のサーバーに同様のシステムを構築する対策を実施しました。その対策に要した概算費用は2億円にのぼりました。

2つの被害の共通点

こちらの2つの事例にはある共通点があります。それは両病院とも同じ会社が提供するVPNを使用していた点です。システムがアップデートされておらず、その脆弱性をつかれ攻撃の対象となりました。VPNは低コストで拠点間通信が可能であることから、企業のセキュリティ対策の一環として広く普及しています。ただし、VPNの種類によっては、セキュリティレベルに差があるため、今回の事例のように情報漏洩のリスクが完全にゼロではありません。VPNの構造自体にはセキュリティがある程度確保されていますが、企業がVPNを導入し利用するにあたり、利用方法が難しく正しく活用できていなかったり、アップデートの不十分やVPNの認証が1段階などの要素がサイバー攻撃の抜け穴となる可能性があります。そのためVPNを導入して終わりではなく、ユーザが簡単に利用でき、また多要素認証を導入しセキュアなシステム構築などが企業に求められます。

まとめ

ランサムウェアは企業に多大な被害をもたらすため、企業等では事前に対策を講じ、回避することが重要なポイントとなってきます。そこでお勧めしたいのが「Cloudbric RAS」です。Cloudbric RASはVPNを構築せず、 DNS情報の変更のみで手軽に導入 ができ、安全な社内システムへのアクセスを提供します。またユーザは特別な操作をする必要はないためトレーニングなどは必要なく、また Google OTP及びメールアドレス認証を行うことで「二要素認証」を実現し、よりセキュアな環境を提供します。外部からの社内システムアクセスに係わるセキュリティ懸念点の払拭には、ぜひCroudbric RASの導入をご検討ください。